ジェムNEWS 2021年10月号

ジェムNEWS 2021年10月号 №67

発行:日本橋人形町ジェム矯正歯科 受付田澤

治療お疲れさまです👻10月といえばハロウィンの季節ですね!

今年も院内を飾り付け致しました!当院にお越しの間、少しでも

ハロウィン気分を味わって頂けたら嬉しいです🎃Happy Halloween💛💛

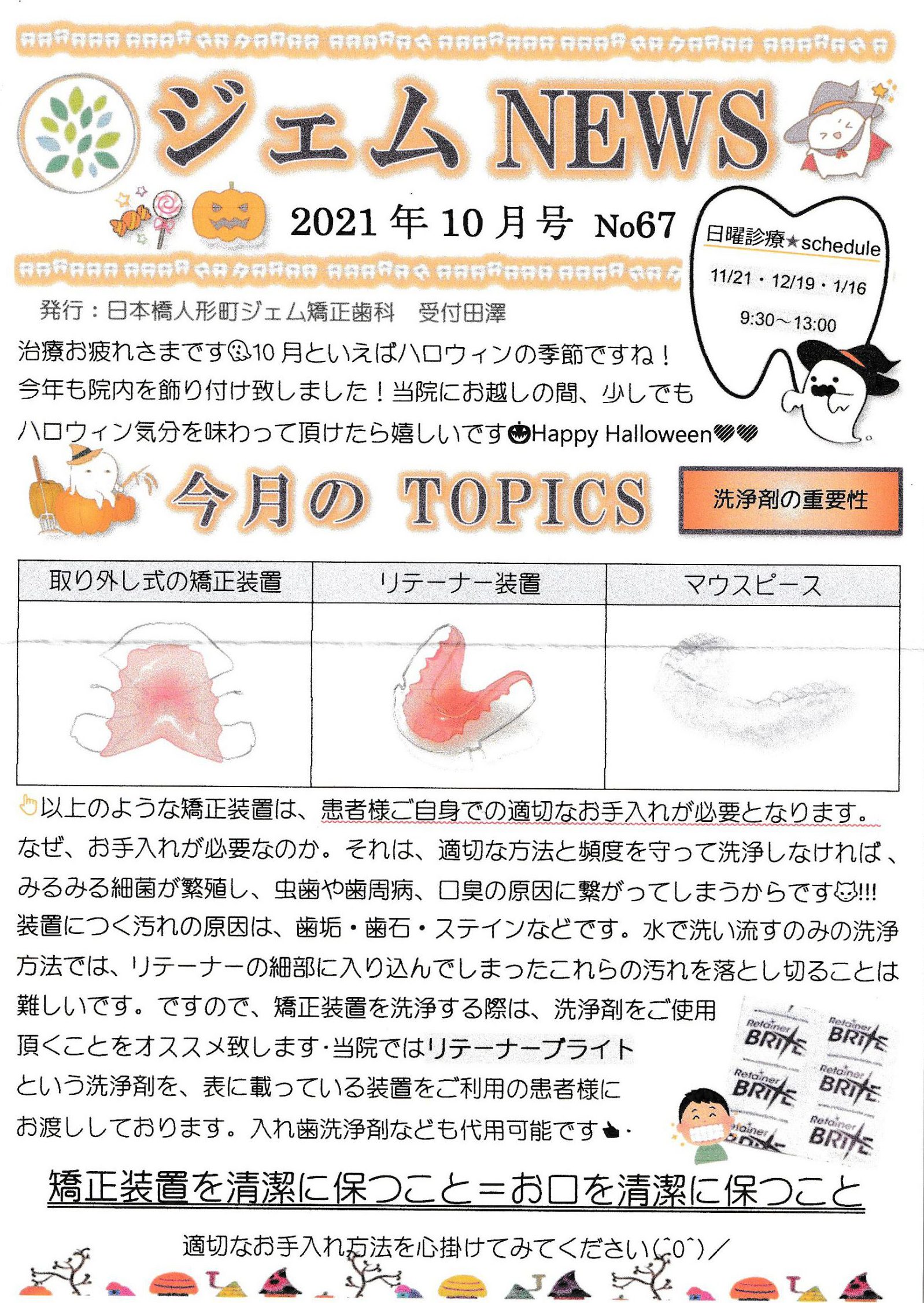

今月のTOPIC~洗浄剤の重要性~

取り外す式の矯正装置、リテーナー、マウスピースのような矯正装置は、患者様ご自身での適切なお手入れが必要となります。

なぜ、お手入れが必要なのか。それは、適切な方法と頻度を守って洗浄しなければ 、みるみる細菌が繁殖し、虫歯や歯周病、口臭の原因に繋がってしまうからです👿!!!

装置につく汚れの原因は、歯垢・歯石・ステインなどです。

水で洗い流すのみの洗浄方法では、リテーナーの細部に入り込んでしまったこれらの汚れを落とし切ることは難しいです。

ですので、矯正装置を洗浄する際は、洗浄剤をご使用頂くことをオススメ致します✨

当院ではリテーナーブライトという洗浄剤を、表に載っている装置をご利用の患者様にお渡ししております。

入れ歯洗浄剤なども代用可能です👍♥

矯正装置を清潔に保つこと=お口を清潔に保つこと

適切なお手入れ方法を心掛けてみてください(^O^)/

‐日曜診療のご案内‐

11月21日・12月19日・1月16日

9:30~13:00